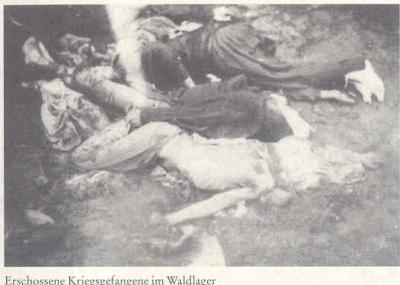

Der entleerte Blick hinter der Kamera

... Diese Fotos sind aus einer Perspektive der Entsubjektivierung aufgenommen. Sie setzen ein Auge voraus, das keine Beziehung zum leiblichen Ich des Fotografen hat und nach dem Blick aus einem zeit- und raumlosen Nirgendwo sucht. Kants Idee der reinen Interesselosigkeit, allerdings nun ohne» Wohlgefallen«, scheint im Blick durch diese Kameras ein unbestimmtes Leben zu gewinnen. Dieser Blick aus dem Nirgendwo läßt sich vielleicht als die letzte Steigerung im Prozeß der Rationalisierung des Blicks verstehen, den Erwin Panofsky mit der Erfindung der Zentralperspektive in der frühen Neuzeit beginnen sieht. In dieser Abstrahierung läßt sich gleichzeitig auch die Umkehrung des Blicks auf den Nirgendort der literarischen Tradition erkennen. Die idealisierten Gesellschaften der Utopien setzten politisch-moralische Positionen und die Idee der guten Gesellschaft voraus. Im Blick auf den imaginierten Ort schuf sich das vertrauensstarke Ich der frühen bürgerlichen Gesellschaft einen konturierten Raum, in den sich diese Inhalte projizieren ließen.

Der Blick aus dem Nirgendwo kann dagegen nur unter der Voraussetzung eines entleerten Ichs entstehen, das sich in einer ebenso entleer- ten Welt sieht und von dem Bedürfnis geleitet wird, seine eigene Identität zu sichern. Fotografie dient als Mittel dazu. Vor den Szenen der unglaublichen Gewaltsamkeit suggeriert der entleiblichte Blick aus dem Nirgendwo eine Macht, nicht über das Geschehen vor dem Objektiv, sondern über die gefährdete Identität des Ichs hinter dem Sucher. Solange eine Wirklichkeit, die alles Erwartete und bis dahin Gesehene sprengt, die alle Ideale von Humanität und alle Bilder vom Menschen widerlegt, dem organisierenden Blick aus der interesselosen Maschine Fotoapparat unterstellt werden kann, scheint das Ich von diesem Anblick nicht unmittelbar betroffen zu sein und kann sich der Hoffnung hingeben, über die Zeit hinweg seine eigene Konsistenz zu bewahren. Bei allen zukünftigen Zweifeln läßt sich auf die mimetische Macht der Fotografie zurückgreifen, deren Bilder eine gerahmte und perspektivische Ordnung herstellen. Der Auslöser wird mit der Erwartung betätigt, daß später der Blick auf das mechanisch produzierte Analogon die von subjektiven Unsicherheiten freie Gewißheit schaffe, wieder und wieder zu sehen, wie es wirklich gewesen ist.

Die ichstabilisierende Trennung in ein beobachtendes Subjekt und das Objekt einer fremden Bildwelt scheint sich durch die dokumentierende Kamera bestätigen zu lassen. Die mit dem Blick aus dem Nirgendwo auf- genommenen Bilder entstanden in der Hoffnung, mit der Kamera eine Welt konstruieren zu können, zu der der Fotograf nicht gehört, sondern der er gegenübersteht und zu der ihn die Kamera auf Distanz hält. Die Hoffnung darauf, dem eigenen Ich einen Raum zu erhalten, der von dem des dokumentierten Grauens unbeschädigt bleibt, schafft die Notwendigkeit zur» Entleiblichung« des Blicks. Qual, die nur leiblich erfahren werden kann, wird auf die andere Seite dieser zweigeteilten Welt geschoben. Die bevorzugten Fotos der Eigenrepräsentation zeigen Soldaten in lockeren, aber ordentlichen Reihen vor Gebäuden oder Treppen, mit sauberen Uniformen, entschlossenen Blicken und fester Haltung. Im Gegensatz zu den offenen Landschaften mit den Massen der Opfer, deren Körperkonturen oft unscharf verschwimmen, schaffen diese Auf- nahmen das Bild einer Welt militärischer Disziplin, die durch architek- tonische Konturen, Maschinen oder andere feste Strukturen eines äußeren Systems affektlos geordnet wird.

Das Zusammenwirken von Furcht vor dem Verlust und Hoffnung auf die Erhaltung der Macht über das Ich durch die Stabilisierung von Erinnerung schafft mit dem entleiblichten Blick gleichzeitig eine moralische Indifferenz gegenüber dem Abgebildeten. Nicht Bedürfnisse des» Motivs«, sondern die Ansprüche der entleerten Subjektivität lenken den Blick durch den Sucher und später den auf das Foto. Der Fotograf befindet sich gegenüber seinem Objekt prinzipiell in einer privilegierten Position der Macht. Sie ist im Fall der Fotografen von Gewalt gegen die Opfer im Weltanschauungskrieg und der Judenvernichtung unbegrenzt gesteigert. Die Fotografen scheinen dafür kein Gespür gehabt zu haben. Ihre Bilder zeigen nie Zeichen von Scham oder Beklemmung, und ihre sprachlichen Zeugnisse zeigen selten Andeutungen von Hemmung. Den Sinn für die soziale Situation, für den Zusammenhang, den der Blick zwischen dem Fotografen und seinem Objekt stets herstellt, scheinen diese Fotografen verloren zu haben. Das Auge hinter dem Sucher verhärtet sich in Analogie zum Objektiv selbst.22

Es gibt zahlreiche Fotos von nackten Menschen vor den Grubenrändern bei Massenerschießungen oder von nackten Frauen, die eine »Straße« im Lager Auschwitz hinuntergehetzt werden. Unter den Fragen, die diese Aufnahmen nahelegen, ist die nach der Person hinter der Kamera besonders bestürzend. Wer kann angesichts solcher letzten Entwürdigung des Menschen die Kamera zücken? Die moralische Frage ist gleichzeitig eine ästhetische Frage: Was haben diese Fotografen eigentlich gesehen, daß sie in der Lage waren, ein solches Geschehen im Leben zu einer Szene für die fotografische Abbildung zu machen? Wie haben diese Fotografen gesehen? Ihr Blick mußte mit einer herkömmlichen Vorstellung von »Sehen« gebrochen haben und kann eher das Anwenden des Auges als neutrales Instrument auf einen Fall von Körperbewegung verstanden werden. Für diese Instrumentalisierung des Sehens war die Kamera das geeignete Mittel der Distanzierung, und es lassen sich technische Spekulationen über die Bedeutung der Optik der Sucher von Kameras dieser Zeit anstellen. Fotografieren verstehen wir, selbst in seiner veräußerlichten Form des touristischen Schnappschusses, doch immer noch als eine Art, visuelle Erfahrungen zu machen. Die gesehene Wirklichkeit verändert sich in der Wahrnehmung durch das Auge des Fotografen und wird von einem Objekt zu einem Teil des Selbst. Er sieht sie als ein ausgeschnittenes Bild und stellt sich die Frage, wie es einmal auf dem Abzug oder als Dia »wirken« wird. Diese Erfahrung durch den Akt des Fotografierens scheint mir für die Fotografie der Massaker ausgeschlossen zu sein. Sie entstammen nicht dem »bösen Blick«, nicht dem verständnisvollen und schon gar nicht dem mitfühlenden, sondern einem entleerten Blick...

aus aktuellem Anlass aus:

Bernd Hüppauf: Der entleerte Blick hinter der Kamera -

Der entleiblichte Blick

in: Hannes Heer, Klaus Naumann (Hg.) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 – 1944. Hamburger Edition HIS 1995

Vgl. auch: Kathrin Hoffmann-Curtius: Trophäen in Brieftaschen – Fotografien von Wehrmachts-, SS- und Polizei-Verbrechen

Wir sind nicht so tief gesunken, wie wir glaubten, meinte Sigmund Freud über das Erschrecken angesichts der Bestialität des Ersten Weltkriegs, weil wir auch nicht so hoch gestiegen waren, wie wir glaubten. Wer immer meinte, eine Bundeswehr im Einsatz sei etwas anderes als die Wehrmacht, die US-Army oder irgendeine andere Mörderbande, steht so dumm da wie die Beisitzer in meinem Anerkennungsverfahren als Kriegsdienstverweigerer im Jahre 1969 ...

. ..Es ist nicht irgendein ekliges Spiel, das hier aufgeführt wird, sondern ein Kriegsspiel. Es ist der Krieg, der solch eklige Rituale des Sieges und der Männlichkeit, eine solche Kultivierung des Martialischen hervorbringt...

(Thomas Steinfeld in der SZ vom 26.10.06)

Nachtrag: Einige Hintergrundinformationen zum Krieg in Afghanistan finden sich in meinen WeltUNOrdnungs-Blog.

Nachtrag 29.12.:

... ich zeig Ihnen mal wie richtiges Theater geht, und zwar Welttheater.Also da brauchen Sie erst einmal ein anständiges Kostüm. Und zwar eins, mit dem sie heutzutage in jedem Land der Welt eintreten, ich mein natürlich: auftreten können. Und dann brauchen Sie eine schockierende Requisite. Irgendeine blutige Sauerei, eine provokante Tabu-Verletzung, am Besten einen abgeschlagenen Kopf. Das muss jetzt nicht unbedingt der Kopf des Propheten sein, da können sie auch einfach nur irgendeine herumliegende Leiche schänden. So, und jetzt das ganze noch in ein morbides Zwielicht getaucht und dann geht's los:„Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage! Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks zu dulden, oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Schabernack sie enden!"Ja, das ist schon ganz großes Theater, das unsere Jungs da in Afghanistan aufführen. Hamlet am Hindukusch!...

Der komplette Text:

Wilfried Schmickler in den Mitternachtsspitzen

gebattmer - 2006/10/28 23:29

Trackback URL:

https://gebattmer.twoday.net/stories/2863993/modTrackback