CRISIS, WHAT CRISIS (VII): Rumpelökonomen

... Wenn die Griechenland-Krise etwas gezeigt hat, dann, dass es auch bei einem hoch verschuldeten Land desaströs wirkt, das Defizit mit kurzatmigem Herumkürzen und Steuererhöhen senken zu wollen – weil das zunächst nur die Rezession verschärft und dem Finanzminister dann Einnahmen fehlen. Ein Teufelskreis.

Die beiden US-Ökonominnen Carmen Reinhart und Belen Sbrancia zweifeln ebenfalls daran, dass es unter solchen Bedingungen möglich ist, aus den Schulden herauszuwachsen – durch hohes Wirtschaftswachstum. Lehrreicher sei, was Briten und Amerikanern nach 1945 geholfen hat und von Fachleuten „Financial Repression“ genannt wurde.* Fast vergessen.

Nach Kriegsende hatten die Briten Staatsschulden, die mehr als doppelt so hoch waren wie ihr Bruttoinlandsprodukt, viel mehr als heute die Griechen. Die Amerikaner kamen auf fast 120 Prozent. Zehn Jahre später lagen die Raten nur noch etwa halb so hoch – atemberaubend (siehe Grafik).

Am Wirtschaftswachstum allein könne das nicht gelegen haben, so Reinhart und Sbrancia. So hoch war das damals nicht. Es gab auch keinen Schuldenschnitt, wie ihn Rumpelökonomen gerade für ein häufig zitiertes südeuropäisches Land fordern. Auch keine Hyperinflation, mit der Staatsschulden weginflationiert werden und die ja auch, sagen wir, nicht uneingeschränkt populär ist.

Der Trick lag in der starken Regulierung, die Amerikaner wie Briten nach dem Liberalisierungsdesaster samt Großer Depression in den 30er-Jahren begonnen hatten. Dazu gehörte, dass auf Bankeinlagen Zinsobergrenzen eingeführt wurden, die dazu führten, dass es attraktiver schien, dem Staat mäßig verzinste Staatsanleihen abzukaufen. Oder dass die Leitzinsen niedrig gehalten wurden. Und dass es strikte Auflagen dafür gab, Geld ins Ausland zu schaffen, damit auch keiner vor den niedrigen Zinsen fliehen konnte. Dazu gehörte auch, dass die Regierungen Auflagen erließen, wonach zum Beispiel Pensionsfonds gezwungen wurden, einen bestimmten Teil der Depots mit Staatsanleihen zu bestücken. Was den Schuldendienst ebenso erleichterte.

Wie die US-Expertinnen eindrucksvoll darlegen, lagen die Zinsen in dieser Zeit daraufhin viel niedriger als in (früheren oder späteren) Zeiten stark liberalisierter Finanzmärkte – bei mäßig höherer Inflation. In den USA gab es in jedem vierten Jahr zwischen 1945 und 1980 mehr Inflation als Zinsen, sprich: negative Realzinsen. Bei den Briten war das in fast jedem zweiten Jahr so. Unter einem Prozent lagen die britischen Realzinsen knapp drei von vier Jahren.

Jedes Jahr mit negativen Zinsen reduziert Staatsschulden. Und der Effekt ist enorm. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sparten die USA in dieser Zeit jährlich gut drei Prozent an Zinszahlungen, die Briten sogar 3,6 Prozent, wie Reinhart und Sbrancia unter eher konservativer Annahme schätzen. Schon das hat die Schulden in zehn Jahren um mindestens 30 bis 40 Prozent des BIPs sinken lassen. Wofür die wenigen anderen Länder, denen so was bei normaleren Zinsen gelang, ein paar Jahrzehnte brauchten. Oder einen Dauerboom. ..

FTD Die Kolumne - Rechnung an die Bank, 24. Juni 2011, Thomas Fricke

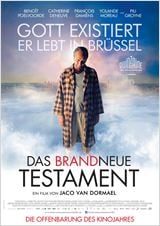

Impoverished Liverpool family, 1957 - aus If Charlie Parker .... Let Us Now Praise Famous Men, Women and Children #4

Die beiden US-Ökonominnen Carmen Reinhart und Belen Sbrancia zweifeln ebenfalls daran, dass es unter solchen Bedingungen möglich ist, aus den Schulden herauszuwachsen – durch hohes Wirtschaftswachstum. Lehrreicher sei, was Briten und Amerikanern nach 1945 geholfen hat und von Fachleuten „Financial Repression“ genannt wurde.* Fast vergessen.

Nach Kriegsende hatten die Briten Staatsschulden, die mehr als doppelt so hoch waren wie ihr Bruttoinlandsprodukt, viel mehr als heute die Griechen. Die Amerikaner kamen auf fast 120 Prozent. Zehn Jahre später lagen die Raten nur noch etwa halb so hoch – atemberaubend (siehe Grafik).

Am Wirtschaftswachstum allein könne das nicht gelegen haben, so Reinhart und Sbrancia. So hoch war das damals nicht. Es gab auch keinen Schuldenschnitt, wie ihn Rumpelökonomen gerade für ein häufig zitiertes südeuropäisches Land fordern. Auch keine Hyperinflation, mit der Staatsschulden weginflationiert werden und die ja auch, sagen wir, nicht uneingeschränkt populär ist.

Der Trick lag in der starken Regulierung, die Amerikaner wie Briten nach dem Liberalisierungsdesaster samt Großer Depression in den 30er-Jahren begonnen hatten. Dazu gehörte, dass auf Bankeinlagen Zinsobergrenzen eingeführt wurden, die dazu führten, dass es attraktiver schien, dem Staat mäßig verzinste Staatsanleihen abzukaufen. Oder dass die Leitzinsen niedrig gehalten wurden. Und dass es strikte Auflagen dafür gab, Geld ins Ausland zu schaffen, damit auch keiner vor den niedrigen Zinsen fliehen konnte. Dazu gehörte auch, dass die Regierungen Auflagen erließen, wonach zum Beispiel Pensionsfonds gezwungen wurden, einen bestimmten Teil der Depots mit Staatsanleihen zu bestücken. Was den Schuldendienst ebenso erleichterte.

Wie die US-Expertinnen eindrucksvoll darlegen, lagen die Zinsen in dieser Zeit daraufhin viel niedriger als in (früheren oder späteren) Zeiten stark liberalisierter Finanzmärkte – bei mäßig höherer Inflation. In den USA gab es in jedem vierten Jahr zwischen 1945 und 1980 mehr Inflation als Zinsen, sprich: negative Realzinsen. Bei den Briten war das in fast jedem zweiten Jahr so. Unter einem Prozent lagen die britischen Realzinsen knapp drei von vier Jahren.

Jedes Jahr mit negativen Zinsen reduziert Staatsschulden. Und der Effekt ist enorm. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sparten die USA in dieser Zeit jährlich gut drei Prozent an Zinszahlungen, die Briten sogar 3,6 Prozent, wie Reinhart und Sbrancia unter eher konservativer Annahme schätzen. Schon das hat die Schulden in zehn Jahren um mindestens 30 bis 40 Prozent des BIPs sinken lassen. Wofür die wenigen anderen Länder, denen so was bei normaleren Zinsen gelang, ein paar Jahrzehnte brauchten. Oder einen Dauerboom. ..

FTD Die Kolumne - Rechnung an die Bank, 24. Juni 2011, Thomas Fricke

Möglicherweise müssen wir zum Finanzsystem aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren.

--> J. Bradford DeLong bei FTD

Impoverished Liverpool family, 1957 - aus If Charlie Parker .... Let Us Now Praise Famous Men, Women and Children #4

gebattmer - 2011/07/08 10:29

Trackback URL:

https://gebattmer.twoday.net/stories/31632819/modTrackback