Schuss ins Knie - oder: Ziel für Hinterkopf

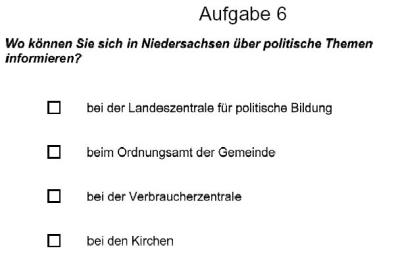

Bundeseinheitlicher Einbürgerungstest - allgemeine Fragen (Download) - Gesamtkatalog der für den Einbürgerungstest zugelassenen Prüfungsfragen

300 allgemeine Fragen aus den Themenfeldern

* "Leben in der Demokratie",

* "Geschichte und Verantwortung" sowie

* "Mensch und Gesellschaft"

entsprechend dem Rahmencurriculum zum Einbürgerungskurs

sowie 10 landesbezogene Fragen, die nur für das jeweilige Bundesland zu beantworten sind:

...

* Niedersachsen

...

(BMI)

Aus dem niedersächsischen Fragebogen --> klick it!

Dazu passt: Da gehörst Du hin

Jens Thomas 11.07.2008 -tp

Die Europameisterschaft ist vorbei: Millionen von Menschen haben gefeiert und sich Nationalfarben ins Gesicht gemalt. Ein kollektives "Wir" wurde konstruiert, das es unter globalen Wettbewerbsbedingungen aber kaum mehr geben kann. Und jetzt?

... Hakan Balta und Hamit Altintop sind gute Spieler. Gelegentlich schießen sie auch Tore. Sie treten heute für die türkische Nationalmannschaft an, sie sind aber in Deutschland geboren. Hakan Balta kam in Berlin-Charlottenburg zur Welt, die Altintop-Zwillinge (Hamit und Halil) stammen aus Gelsenkirchen. Hakan Balta, Hamit und Halil Altintop gingen in Deutschland zur Schule und lernten das Fußballspielen in der Bundesrepublik Deutschland. Spielberechtigt für Deutschland sind sie nicht.

Balta, Altintop und viele andere stehen exemplarisch für eine verfehlte Integrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahrzehnte. Zwar spielen viele türkische Spieler für die Türkei, weil sie oder ihre Väter (oder die Familien) das wollen und sie auch von der türkischen Nationalmannschaft rechtzeitig angeworben werden. Zugleich wird an ihnen deutlich, dass sich Deutschland ein halbes Jahrhundert Menschen in einem Wohlfahrtsstaat als "Ausländer" gehalten hat und ihnen immer wieder zeigte, dass sie im Grunde woanders hingehören. Im Team der deutschen Elf kam bisher mit Mustafa Do?an auch nur ein einziger Türkischstämmiger zu zwei Kurzeinsätzen und versank anschließend wieder in der Bedeutungslosigkeit.

Bis heute wird in Deutschland zwischen Unionsbürgern und Nicht-EU-Bürgern unterschieden. Und in diesem Punkt spiegelt sich das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wider. Nicht-EU-Bürger besitzen weder das kommunale noch das allgemeine aktive und passive Wahlrecht (EU-Bürger besitzen nur das kommunale Wahlrecht und das Recht zur Wahl des Europaparlaments). Sie dürfen in der Regel auch erst einen Job annehmen, wenn kein Deutscher oder anderer Unionsbürger in Frage kommt (es sei denn, sie haben eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis mit unbeschränkter Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit).

Zudem soll "Mehrstaatigkeit" in Deutschland, wenn möglich, noch immer vermieden werden, was dem europäischen Trend hin zum Doppelpass widerspricht. Davon sind vor allem Nicht-EU-Bürger betroffen; zwei Drittel aller Ausländer in Deutschland und somit auch alle Türkischstämmigen, die nicht eingebürgert sind, sind keine EU-Bürger. Bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird heute generell nicht mehr zur Einbürgerungsvoraussetzung gemacht, dass zuvor dessen Staatsangehörigkeit aufgegeben wird (§ 12 Abs. 2 StAG). Für Nicht-EU-Ausländer gilt das nicht.

Die Abwehr von Doppelstaatigkeit ist der unmissverständliche Versuch, lineare Staatsloyalitäten in einer Welt hervorzubringen, in der sich das Prinzip von Transnationalität immer mehr durchsetzt. Was in Frankreich und Großbritannien schon seit Jahrhunderten üblich ist, dass die ursprüngliche Staatsangehörigkeit trotz Einbürgerung beibehalten werden kann, ist inzwischen auch in vielen europäischen Ländern möglich, so beispielsweise in Italien, den Niederlanden oder Portugal (auch Spanien bietet mittlerweile in Kooperation mit einigen lateinamerikanischen Ländern die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft an).

...

Die Nützlichkeitskriterien, nach denen Migrierende heute angeworben werden, sind wiederum Folge eines Wandels im Rassismusdiskurs des letzten Jahrhunderts, durch den man zunächst aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges lernen wollte. Die Erfahrung aus dem Dritten Reich lehrte ein grausames Ausmaß der Bewertung des Körperlichen für die Menschheit.

An Stelle des Körperlichen trat das Kulturelle. Menschen wurden nicht mehr per se durch phänotypische (äußerliche) Merkmale bewertet, die Unterschiede zwischen Menschengruppen wurden kulturell begründet. Allerdings wurden so auch die Ausschließungspraxen den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt "angepasst", der Körper wurde in der Arbeitswelt bedeutungsloser. Jetzt brachte man die Kultur in Stellung und bewertete zunehmend (wieder) Sprachkriterien, die für eine kommunikativ ausgerichtete Gesellschaft maßgeblich sind.

In dieser Hinsicht kommt es im Fußball zu einer paradoxen Situation: Einerseits werden im Profibetrieb der oberen Ligen, und mittlerweile auch in durchmischten Nationalteams, wie in keinem anderen Arbeitsbereich ausländische "Arbeitnehmer" nach dem Nützlichkeitsprinzip angeworben. Das ist Folge eines globalen Wettbewerbs und auch von einer Demokratisierung. Andererseits erleben wir im Fußball (noch immer) eine Reduzierung auf das Biologische.

Im Fußball zählt körperlicher Einsatz, das macht Fußball gerade (auch) so populär. Fußball ist ein körperbetontes Kollektiverlebnis in Zeiten einer Entkörperlichung. Menschen werden darum aber (immer noch) anhand physischer Merkmale bewertet, ein Kollektiv wird aufgrund biologistischer Vorstellungen konstruiert, das sich unter demokratischen Spielregeln nicht verteidigen ließe. ...

Dazu wiederum passt:

heute in meiner LieblingsHAZ

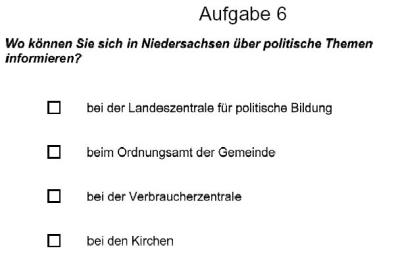

300 allgemeine Fragen aus den Themenfeldern

* "Leben in der Demokratie",

* "Geschichte und Verantwortung" sowie

* "Mensch und Gesellschaft"

entsprechend dem Rahmencurriculum zum Einbürgerungskurs

sowie 10 landesbezogene Fragen, die nur für das jeweilige Bundesland zu beantworten sind:

...

* Niedersachsen

...

(BMI)

Aus dem niedersächsischen Fragebogen --> klick it!

Dazu passt: Da gehörst Du hin

Jens Thomas 11.07.2008 -tp

Die Europameisterschaft ist vorbei: Millionen von Menschen haben gefeiert und sich Nationalfarben ins Gesicht gemalt. Ein kollektives "Wir" wurde konstruiert, das es unter globalen Wettbewerbsbedingungen aber kaum mehr geben kann. Und jetzt?

... Hakan Balta und Hamit Altintop sind gute Spieler. Gelegentlich schießen sie auch Tore. Sie treten heute für die türkische Nationalmannschaft an, sie sind aber in Deutschland geboren. Hakan Balta kam in Berlin-Charlottenburg zur Welt, die Altintop-Zwillinge (Hamit und Halil) stammen aus Gelsenkirchen. Hakan Balta, Hamit und Halil Altintop gingen in Deutschland zur Schule und lernten das Fußballspielen in der Bundesrepublik Deutschland. Spielberechtigt für Deutschland sind sie nicht.

Balta, Altintop und viele andere stehen exemplarisch für eine verfehlte Integrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahrzehnte. Zwar spielen viele türkische Spieler für die Türkei, weil sie oder ihre Väter (oder die Familien) das wollen und sie auch von der türkischen Nationalmannschaft rechtzeitig angeworben werden. Zugleich wird an ihnen deutlich, dass sich Deutschland ein halbes Jahrhundert Menschen in einem Wohlfahrtsstaat als "Ausländer" gehalten hat und ihnen immer wieder zeigte, dass sie im Grunde woanders hingehören. Im Team der deutschen Elf kam bisher mit Mustafa Do?an auch nur ein einziger Türkischstämmiger zu zwei Kurzeinsätzen und versank anschließend wieder in der Bedeutungslosigkeit.

Bis heute wird in Deutschland zwischen Unionsbürgern und Nicht-EU-Bürgern unterschieden. Und in diesem Punkt spiegelt sich das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei wider. Nicht-EU-Bürger besitzen weder das kommunale noch das allgemeine aktive und passive Wahlrecht (EU-Bürger besitzen nur das kommunale Wahlrecht und das Recht zur Wahl des Europaparlaments). Sie dürfen in der Regel auch erst einen Job annehmen, wenn kein Deutscher oder anderer Unionsbürger in Frage kommt (es sei denn, sie haben eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis mit unbeschränkter Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit).

Zudem soll "Mehrstaatigkeit" in Deutschland, wenn möglich, noch immer vermieden werden, was dem europäischen Trend hin zum Doppelpass widerspricht. Davon sind vor allem Nicht-EU-Bürger betroffen; zwei Drittel aller Ausländer in Deutschland und somit auch alle Türkischstämmigen, die nicht eingebürgert sind, sind keine EU-Bürger. Bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird heute generell nicht mehr zur Einbürgerungsvoraussetzung gemacht, dass zuvor dessen Staatsangehörigkeit aufgegeben wird (§ 12 Abs. 2 StAG). Für Nicht-EU-Ausländer gilt das nicht.

Die Abwehr von Doppelstaatigkeit ist der unmissverständliche Versuch, lineare Staatsloyalitäten in einer Welt hervorzubringen, in der sich das Prinzip von Transnationalität immer mehr durchsetzt. Was in Frankreich und Großbritannien schon seit Jahrhunderten üblich ist, dass die ursprüngliche Staatsangehörigkeit trotz Einbürgerung beibehalten werden kann, ist inzwischen auch in vielen europäischen Ländern möglich, so beispielsweise in Italien, den Niederlanden oder Portugal (auch Spanien bietet mittlerweile in Kooperation mit einigen lateinamerikanischen Ländern die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft an).

...

Die Nützlichkeitskriterien, nach denen Migrierende heute angeworben werden, sind wiederum Folge eines Wandels im Rassismusdiskurs des letzten Jahrhunderts, durch den man zunächst aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges lernen wollte. Die Erfahrung aus dem Dritten Reich lehrte ein grausames Ausmaß der Bewertung des Körperlichen für die Menschheit.

An Stelle des Körperlichen trat das Kulturelle. Menschen wurden nicht mehr per se durch phänotypische (äußerliche) Merkmale bewertet, die Unterschiede zwischen Menschengruppen wurden kulturell begründet. Allerdings wurden so auch die Ausschließungspraxen den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt "angepasst", der Körper wurde in der Arbeitswelt bedeutungsloser. Jetzt brachte man die Kultur in Stellung und bewertete zunehmend (wieder) Sprachkriterien, die für eine kommunikativ ausgerichtete Gesellschaft maßgeblich sind.

In dieser Hinsicht kommt es im Fußball zu einer paradoxen Situation: Einerseits werden im Profibetrieb der oberen Ligen, und mittlerweile auch in durchmischten Nationalteams, wie in keinem anderen Arbeitsbereich ausländische "Arbeitnehmer" nach dem Nützlichkeitsprinzip angeworben. Das ist Folge eines globalen Wettbewerbs und auch von einer Demokratisierung. Andererseits erleben wir im Fußball (noch immer) eine Reduzierung auf das Biologische.

Im Fußball zählt körperlicher Einsatz, das macht Fußball gerade (auch) so populär. Fußball ist ein körperbetontes Kollektiverlebnis in Zeiten einer Entkörperlichung. Menschen werden darum aber (immer noch) anhand physischer Merkmale bewertet, ein Kollektiv wird aufgrund biologistischer Vorstellungen konstruiert, das sich unter demokratischen Spielregeln nicht verteidigen ließe. ...

Dazu wiederum passt:

heute in meiner LieblingsHAZ

gebattmer - 2008/07/09 18:21

Trackback URL:

https://gebattmer.twoday.net/stories/5048978/modTrackback