Archäologie III - Here´s looking at you, kid

Archäologie II : Schaukastenfoto aus dem Jahre 1942

+ siehe unten 1 2

Nina Hagen - Zarah (1983)

Als ich die Schellackplatten meines Vaters von Zarah hörte, waren die ungefähr 25 Jahre alt. Jetzt ist Ninas VinylZarahRemake etwa 25 Jahre alt ...

Politische Ökologie

Davis zeichnet die globale Herausbildung der in den 1960er-Jahren als »Slums der Hoffnung« apostrophierten informellen Ansiedlungen nach – vom »Big Bang« der städtischen Armut im Verlauf der Verschuldungsdekaden der 1970er- und 1980er-Jahre bis hin zu den heutigen Megaslums von Sadr City oder Cape Flats. Von den überquellenden »Barricadas« in Lima bis zu den Müllhalden in Manila, überall hat sich die Urbanisierung von industrieller Entwicklung und ökonomischem Wachstum entkoppelt.

»Weder in der klassischen Sozialtheorie, weder bei Karl Marx noch bei Max Weber oder in der neueren Modernisierungstheorie wurde vorausgesehen, was sich in den Städten innerhalb der letzten 30 oder 40 Jahre entwickelt hat. Nirgendwo wurde die Herausbildung einer riesigen Klasse hauptsächlich junger Menschen vorausgesehen, die in Städten lebt, keine formelle Anbindung an die Weltökonomie hat noch irgendeine Chance, diese jemals zu bekommen. Diese informelle Arbeiterklasse ist nicht das ›Lumpenproletariat‹ von Karl Marx und sie ist nicht der ›Slum der Hoffnung‹. Diese informelle Arbeiterklasse repräsentiert eine von der Theorie völlig unvorhergesehene, beispiellose Entwicklung.«

In den armen Ländern des globalen Südens wird sich eine »gigantische Konzentration der Armut« herausbilden. Die Kapitalreproduktion in den Global Cities wird weitgehend ohne diese Menschen auskommen, die ihr Überleben auf dürftigstem Niveau werden organisieren müssen.

- als Aufsatz-Kurzfassung hier.

Ende des 19. Jahrhunderts zerstörten Dürren ungeheuren Ausmaßes wiederholt die Ernährungsgrundlagen in den Teilen der Erde, die heute "Dritte Welt" genannt werden. Zwischen 1876 und 1879 sowie zwischen 1896 und 1900 starben in den im Allgemeinen als klimabedingt definierten Hungerskatastrophen und nachfolgenden Epidemien in Äthiopien, Indien, China und Brasilien zwischen dreißig und sechzig Millionen Menschen. Als unmittelbarer Auslöser dieser wenig beachteten, aber ungeheuerlichen Massenvernichtung wurden in der Wissenschaft bisher Wetterphänomene wie El Nino verantwortlich gemacht. Doch die Natur allein ist selten so tödlich. Mike Davis legt in seiner faszinierenden und einzigartigen "Politischen Ökologie" des Hungers die Hintergründe zwischen Weltklima und Weltökonomie im imperialistischen Zeitalter frei, die zur "Geburt der Dritten Welt" führten und bis heute nachwirken. "Wir haben es mit anderen Worten nicht mit »Hungerländern« zu tun, die im Brackwasser der Weltgeschichte ins Abseits gerieten, sondern es geht um das Los der Menschheit in den Tropen, das sich just zu einem Zeitpunkt (1870-1914) änderte, als deren Arbeitskraft und Produkte zwangsweise in die Dynamik der von London gesteuerten Weltwirtschaft integriert wurden. Millionen starben nicht außerhalb des »modernen Weltsystems«, sondern im Zuge des Prozesses, der sie zwang, sich den ökonomischen und politischen Strukturen anzupassen. Sie starben im golden Zeitalter des liberalen Kapitalismus; viele wurden, wie wir sehen werden, aufgrund der dogmatischen Auslegung der orthodoxen Prinzipien von Smith, Bentham und Mill regelrecht ermordet."

Sehr empfehlenswert; wenn das Prädikat nicht so ausgeleiert wäre: spannend zu lesen, welch neue Perspektiven Davis' Politische Ökologie auf Geschichte eröffnet (als Paperback zZt für 20,00 € erhältlich).

Nachtrag:

Erklärung des Verlages Assoziation (in dem Planet der Slums erscheint, - gegenwärtig Platz 6 der Sachbücher des Monats ) zur Durchsuchung der Verlagsräume am 09.05.07 im Vorfeld des G8-Gipfels 2007 in Heiligendamm ...

Tot sind unsere Lieder

"Tot sind unsere Lieder, unsre alten Lieder.

"Tot sind unsere Lieder, unsre alten Lieder.Lehrer haben sie zerbissen,

Kurzbehoste sie zerklampft,

braune Horden totgeschrien,

Stiefel in den Dreck gestampft."

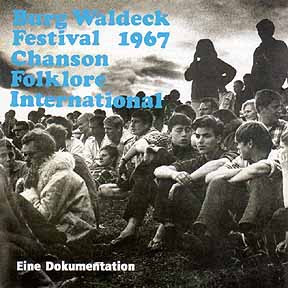

schriebsang Franz Josef Degenhardt 1967. Zero G Sound dokumentiert das Burg Waldeck - Festival Chanson Folklore International 1967.

Degenhardts Klage bleibt ja aktuell: Es gibt in der populären Kultur bis heute keine wirkliche Aneignung dieser Tradition, die hegemonial, also irgendwie massenwirksam wäre: Degenhardts Klage wäre also zu ergänzen um:

aufgedunsene Gesichter im Muikantenstadel sie endültig erledigt:

Georg Seeßlen - über “Volksmusik”:

Die aufgedunsenen und geröteten Gesichter der Musiker sprechen eine eindeutige Sprache: Wir wissen, daß wir zu viel fressen und zu viel saufen, wir wissen, daß wir die häßlichen Deutschen sind, vor denen man sich auf der ganzen Welt fürchtet; wir sind hemmungslos senitmental und im nächsten Augenblick brutal; wir sind strohdumm, aber wir finden immer noch jemanden, der noch dümmer ist als wir, und über den lachen wir dann. Wir sind das Deutschland, das Ihr im Herzen habt.

The Monks auf deutschem Fernsehapparat (1966)

Mein Freund Herr R. hat damals 18,- DM ausgegeben, um sich "Black Monktime" zu kaufen - eine gewagte Aktion, - gab es doch auch LPs, deren Besitz mehr Bewunderung und Anerkennung (und den Wunsch, sie mal aufnehmen zu dürfen) hervorrief.

Im zweiten Teil des Clips (ab 3:24) der immer noch (1966!!) geniale Track " How to Do Now"!!

Die Dame, die die Band ankündigt, traf ich letztes Jahr bei einer schönen Veranstaltung im Museum für Hamburgische Geschichte zur Eröffung der Sonderausstellung – BEATLES, BEAT & GROSSE FREIHEIT“:

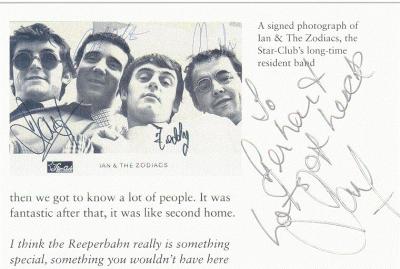

In einem Vortragssaal war Julian Dawson im Gespräch mit Ian Edwards - wie man heute sagt: einem Zeitzeugen: dem Chef von Ian & The Zodiacs. Das Gespräch hatte schon begonnen, da setzte sich neben mich eine Dame im weißen Hosenanzug: Uschi Nerke. Ich freute mich jemanden zu treffen, den ich schon so lange kenne und mit dem mich durchaus etwas verbindet. Das sagte ich ihr dann auch und sie erwiderte, dass es ihr genauso gehe. Das zur medialen Einwegkommunikation.

In einem Vortragssaal war Julian Dawson im Gespräch mit Ian Edwards - wie man heute sagt: einem Zeitzeugen: dem Chef von Ian & The Zodiacs. Das Gespräch hatte schon begonnen, da setzte sich neben mich eine Dame im weißen Hosenanzug: Uschi Nerke. Ich freute mich jemanden zu treffen, den ich schon so lange kenne und mit dem mich durchaus etwas verbindet. Das sagte ich ihr dann auch und sie erwiderte, dass es ihr genauso gehe. Das zur medialen Einwegkommunikation.„

The Monks via Heino & Jerry im Über Space

Bonus:

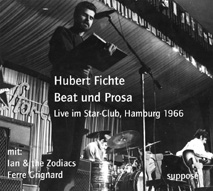

Hubert Fichte: Beat und Prosa

Am 2. Oktober 1966 liest der Schriftsteller Hubert Fichte im Star-Club von St. Pauli im Wechsel mit Beat-Gruppen Auszüge aus seinem, im Entstehen befindlichen Romanmanuskript Die Palette.

Am 2. Oktober 1966 liest der Schriftsteller Hubert Fichte im Star-Club von St. Pauli im Wechsel mit Beat-Gruppen Auszüge aus seinem, im Entstehen befindlichen Romanmanuskript Die Palette."Das Experiment dieser Texte mit heißer Beat-Musik war eigentlich keines: genau der hämmernde, unerbittliche, gelegentlich weiche, gelegentlich rasend harte Rhythmus dieser Musik ist die spontane Artikulation dessen, was in Fichtes Prosa bedacht, nein analysiert wird. Der sensationelle Erfolg dieser literarischen Lesung auf Hamburgs Reeperbahn, an der Entstehungsstätte der Beatles, hängt mit diesem mühelosen Synchron zweier Medien zusammen." (Fritz J. Raddatz)

"Hier, im 'heiligen Sanktus-Paulus-Village', erschlug der Beat die Prosa nicht; beide koexistierten, mehr: sie machten gemeinsame Sache, sie dementierten das angebliche Schisma zwischen der Sub-, der Pop-Kultur, die ihre Kleidung und Sprache und Umgangsformen hat, und der seriösen, der höheren, der dunkel gekleideten 'eigentlichen' Kultur. Dichterlesungen ist sonst oft ein Element der Verlegenheit eigen, herrührend aus der Anstrengung, die es kostet, sich zu einer feierlichen Kulturtat aufzuschwingen... Hier, im 'Star-Club', wurde eine andere Form ausprobiert, und sie funktionierte: Die Diskrepanz schien fast ausgelöscht. Der Dichter fand zwanglos ein neues Publikum." (Dieter E. Zimmer, Die Zeit, 7.10.1966)

"Ich möchte auch mal die fünf Beatles sein:

- Hier ist mein Sound. Ich steh vor euch. Das mach ich.

Zweitausend Menschen. Auf St. Pauli, die nie sonst ein Buch in die Hand nehmen." (Hubert Fichte, Die Palette)

Update 03/08:

Sensationelles Video: Ian & The Zodiacs und Hubert Fichte!!!

A Birthday THEY Want YOU to Forget About

Keith LeBlanc (feat Malcolm X) - NO SELL OUT

Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free

Above image courtesy of the "Official Malcom X Website"

Did you know that this past Saturday was Malcolm X's 82nd birthday? If not, I can empathize. There were no flags-at-half-mast. No video montages on the local news. No words of remembrance from our "civil rights leaders." No official national recognition. Just another Saturday. It even momentarily slipped under the radar screen, here at Biochemical Slang.

Eff supremacy. I'll be confident that supremacy is loosening it's grip around my neck when my government, at the very least, acknowledges the existence of Malcolm X. Every yin needs a yang. Every Martin needs a Malcolm. Turn the other cheek, with a clenched fist in your pocket.

Believe it or not, the hippies may be ahead of the game with this one. Believe it or not, Berkeley city offices were CLOSED in recognition of "Malcolm X Day:"

Mal wieder was von Biochemical Slang

Wie funktioniert Geld?

Teile 2 und 3

via H.J. Krysmanski: Wem gehört die Europäische Union?

- Strukturen und Akteure des Reichtums

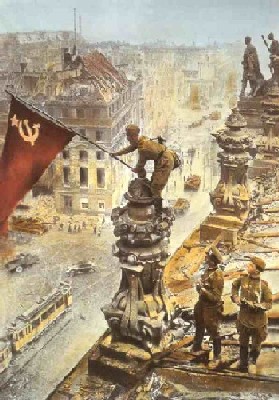

Nachtrag zum 8./9.Mai

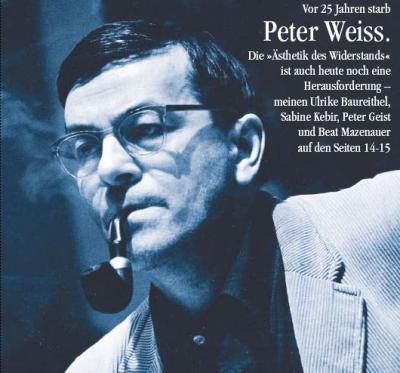

Die Ästhetik des Widerstands

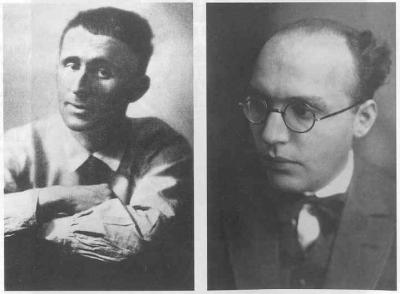

Peter Weiss, geboren am 8. November 1916 in Nowawes bei Berlin (heute Potsdam) als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten ungarischer Herkunft und einer deutschen Schauspielerin, die bei Max Reinhardt spielte. Nach dem 1. Weltkrieg wurde Weiss tschechischer Staatsbürger, 1946 nahm er in seiner Exilheimat Schweden die schwedische Staatsbürgerschaft an. 1939 war er zusammen mit seiner Familie vor den nationalsozialistischen Ariergesetzen dahin geflohen. In Schweden schloss er sich eine Zeitlang auch der "Vänster Parti / Kommunisterna" (der eurokommunistischen KP) an.

Peter Weiss war Maler, Schriftsteller und Filmemacher. Der Malerei waren besonders die dreissiger und vierziger Jahre gewidmet, dem Film die fünfziger Jahre. Erste jugendlich romantische Texte schrieb er gegen Ende der dreissiger Jahre, inspiriert von seinem Idol Hermann Hesse. Surrealistisch inspirierte Prosa und Dramatik begleitete die filmischen Versuche - Experimentalfilme, Dokumentarfilme sowie ein Langspielfilm. Ums Jahr 1960 erregte der bisher weitgehend unbekannte Weiss Aufsehen, als die Prosatexte "Abschied von den Eltern", "Fluchtpunkt" und "Der Schatten des Körpers des Kutschers" erschienen.

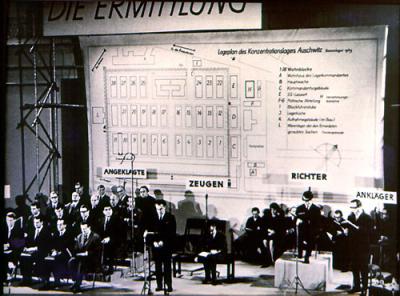

Danach folgten die erfolgreichen Dramen "Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung von Herrn de Sade" und "Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen" über den Frankfurter Auschwitz-Prozess. In jener Zeit formulierte Weiss in seinen "10 Arbeitspunkten eines Autors in der geteilten Welt" sein sozialistisches Credo. Weitere Dramen bekräftigten den damit geschaffenen Weltruhm: "Viet Nam-Diskurs", "Trotzki im Exil", "Hölderlin" und schliesslich "Der neue Prozess". Die letzten zehn Schaffensjahre widmete Weiss dem riesigen Romankonvolut "Die Ästhetik des Widerstands", einer vielschichtigen Schilderung des antifaschistischen Widerstands. Am 10. Mai 1982 verstarb Peter Weiss in Stockholm.

Doch was besagen schon ein paar dürre biographische Angaben.

'Die Ästhetik des Widerstands', das in den Jahren von 1971 bis 1981 entstandene erzählerische Hauptwerk des Schriftstellers Peter Weiss, gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Romanen der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts. Im Zentrum des fast eintausend Seiten umfassenden Triptychons, das die Geschichte des Scheiterns sozialistischer Ideale und Kämpfe und das Ausgeliefertsein des Individuums in totalitären Zeiten abbildet, steht die Person eines fiktiven deutschen Widerstandskämpfers. Dieser Ich-Erzähler verlässt als Jugendlicher 1937 Berlin und gelangt über die Tschechoslowakei, Spanien und Paris nach Schweden. Da wie dort wird er Zeuge der Widerstandskämpfe gegen Nazideutschland und der Machtkämpfe innerhalb der Kommunistischen Partei. "Wer ist dieses Ich? Ich selbst bin es."

Der namenlose Protagonist ist in vielen Details dem Autor nachgebildet. Er gibt Peter Weiss Gelegenheit, durch seine literarische Trauer- und Erinnerungsarbeit eine sprachmächtige Aufarbeitung eines historisch entscheidenden Jahrzehnts in der Auseinandersetzung der Ideologien zu liefern. Am Ende steht der Fall des Faschismus, gleichzeitig entwerten sich aber auch die Utopien der europäischen Linken im sowjetischen Personenkult und in der weltanschaulichen Zerrissenheit der Arbeiterparteien. Darüber hinaus arbeitet sich Weiss auch an der für ihn persönlich relevanten Hauptfrage ab, inwieweit politische Notwendigkeit und individuelle Erkenntnis über ästhetische Zusammenhänge miteinander zur Deckung gebracht werden können - auch hier gelingt dem Autor eine bittere Synthese aus Kunsttheorie und Realitätsanspruch: Der Ich-Erzähler und seine Gefährten entwickeln nicht nur über politische Erörterungen und Einschätzungen, sondern ebenso über Lektüren und gemeinsame Kunstbetrachtung eine Art kollektive Weltsicht. Durch die Reflektion seines politischen Tuns wie durch die Deutung großer Kunstwerke erfindet sich der Erzähler im Roman eine eigene Position als geistiger Arbeiter, als freier Schriftsteller, der sich aber aus ebenso freien Stücken der Disziplin einer Kaderpartei unterwirft: "Für den Ruf nach totaler Zertrümmerung der Kunst hatten wir nichts übrig, solche Parolen konnten sich diejenigen leisten, die übersättigt waren von Bildung."

Zu seinem Romanprojekt betrieb Peter Weiss intensive historische Recherchen, um dem entstehenden Werk "breiteste Realität zu geben". Neben der Hauptperson begegnet der Leser Figuren wie Willi Münzenberg oder Herbert Wehner und den Mitgliedern der Widerstandsorganisation um Harro Schulze-Boysen (`Rote Kapelle'). "Ich benutzte die authentischen Namen im Roman als Chiffren", notierte Peter Weiss dazu. Eine dieser Chiffren ist Bert Brecht. Auf ihn und seine Mitarbeiter stößt der Ich-Erzähler im schwedischen Exil. Weiss beschreibt manchmal bis ins quälende Detail alles über die Antagonismen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten in Deutschland, Spanien, Schweden und im französischen Exil, denen groß angelegte Ausdeutungen von Gemälden (Picassos 'Guernica') und Romanen (Kafkas 'Das Schloss') gegenüberstehen. [...]

Zu seinem Romanprojekt betrieb Peter Weiss intensive historische Recherchen, um dem entstehenden Werk "breiteste Realität zu geben". Neben der Hauptperson begegnet der Leser Figuren wie Willi Münzenberg oder Herbert Wehner und den Mitgliedern der Widerstandsorganisation um Harro Schulze-Boysen (`Rote Kapelle'). "Ich benutzte die authentischen Namen im Roman als Chiffren", notierte Peter Weiss dazu. Eine dieser Chiffren ist Bert Brecht. Auf ihn und seine Mitarbeiter stößt der Ich-Erzähler im schwedischen Exil. Weiss beschreibt manchmal bis ins quälende Detail alles über die Antagonismen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten in Deutschland, Spanien, Schweden und im französischen Exil, denen groß angelegte Ausdeutungen von Gemälden (Picassos 'Guernica') und Romanen (Kafkas 'Das Schloss') gegenüberstehen. [...]Gut fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod von Peter Weiss, gut fünfzehn Jahre nach dem Zerfall des kommunistisch regierten Ostblocks liest man "Wehrt Euch"-Parolen auf den Straßen Berlins und im Osten Deutschlands, diesmal auf den Plakaten der politischen Erben der Nazi-Ideologie - und nicht als illegal hinterlassenes Signum des Widerstands gegen das NS-Regime wie im Roman 'Die Ästhetik des Widerstands'. Zu keinem besseren Zeitpunkt könnte man erinnern an einen der noch vor nicht allzu langer Zeit meistgespielten und meistgelesenen Nachkriegsautoren Deutschlands, an Peter Weiss und seine 'Ästhetik des Widerstands', die nun in einer fast zwölfstündigen Hörspielfassung, erarbeitet und realisiert von Karl Bruckmaier, vorliegt - immer noch monströs, immer noch schwierig, immer noch besessen vom Wunsch, auf der Basis von Vernunft und Verstehen eine bessere Welt zu errichten, ohne deshalb die Menschlichkeit abzuschaffen. ...

Update 11_08

Heute Abend ...

Peter Watkins - Privilege (1966)

... mit der Blues Band in der Blues Garage

für Herrn G.

Sehr empfehlenswert:

Every Monday evening Paul Jones administers a weekly dose of Rhythm and Blues, combining classics, new releases, specially recorded sessions, and the occasional interview.

Die letzte Folge ist immer für eine Woche zu hören bei BBC Radio 2.

Herr P., die Herren G. und ich waren uns einig: Paul Jones ist einer der begnadetsten Mundharmonikaspieler überhaupt und die Blues Band spielt wie kaum eine andere (Rhythm &) Blues so laid back und tight together, dass einem zweieinhalb Stunden Standards nicht eine Sekunde langweilig werden ... Dazu: Die wunderbar leichte britische Ironie in Sprache und Mimik der Herren Musiker ...

Nachtrag:

Sehr empfehlenswert auch die BBC 2 Show von

s. o. klick Listen Again

Anmerkung:

Die BBC-Links auf Bob Dylan's Theme Time Radio Hour are only available to listeners in the UK.

Update 2015:

Paul Jones ist immer noch auf BBC2 zu hören; - empfehlenswerter denn je!

ZB Yusuf, formerly Cat Stevens, speaks to Paul Jones about his latest album. Release date: 26 Nov 2014

Gimmicks

Spinal Tap to Reunite for Live Earth Concert

Spinal Tap to Reunite for Live Earth ConcertSpinal Tap is back, and this time the band wants to help save the world from global warming.

The mock heavy metal group immortalized in the 1984 mockumentary, "This Is Spinal Tap," will reunite for a performance at Wembley Stadium in London as part of the Live Earth concerts scheduled worldwide for July 7.

The original members of Spinal Tap will be there: guitarist Nigel Tufnel (played by Christopher Guest), singer David St. Hubbins (Michael McKean) and bassist Derek Smalls (Harry Shearer). Rob Reiner, who both directed "This Is Spinal Tap" and played the fake documentarian Marty DeBergi in the film, will also be in attendance.

Reiner created a new 15-minute film, which premiered at the Tribeca Film Festival in New York.

Video: Watch the new "Spinal Tap" film now:

http://www.liveearth.msn.com./spinaltap

Bonus:

The Big Lebowski - They Peed on my Rug

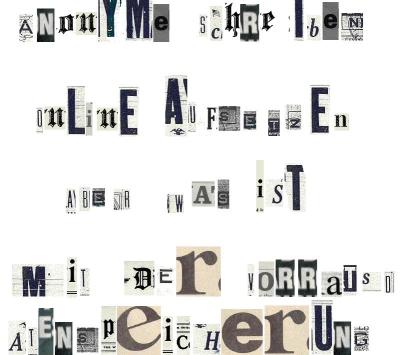

Stasi 2.0 (II)

Nicht immer gut, aber hier: bösartig: Mathias Richling als Schäuble.

Tausche Freiheit gegen Sicherheit - wird unser Land zum Schnüffelstaat?

Tausche Freiheit gegen Sicherheit - wird unser Land zum Schnüffelstaat?Plasbergs Sendung im Archiv.

via swens blog

AUFKLÄRER SCHÄUBLE * Georg Fülberth: Big Brother ist kein Fiesling mehr - Ohne "inneren Feind" ist nun mal kein Staat zu machen

Ende der Vertraulichkeit

Auf dem Weg zum gläsernen Bürger: Der Überwachungskosmos der modernen Telekommunikation - Von Rolf Gössner

und nochmal die Empfehlung:

Vom Umbau des Rechtsstaats in einen Präventionsstaat

Heribert Prantl in der SZ

Lesen!

Nachtrag, sehr empfehlenswert:

20-Punkte-Heilplan gegen Dateninfantilität

Nachtrag 20.05.:

via un avis en passant

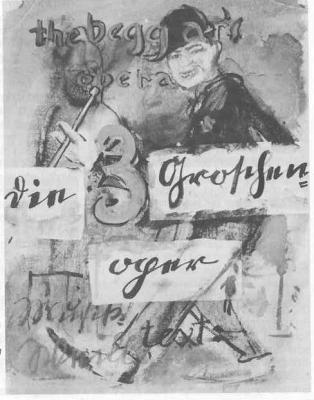

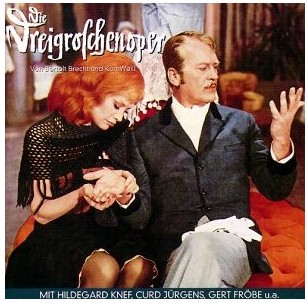

Die Dreigroschenoper

via Zero G Sound

Update: jetzt dort ein Hinweis auf eine Aufnahme mit Hildegard Knef und Curd Jürgens - wen immer das interessieren mag:

Kapitalismus ist gut

Nach Wellness: Selfness werden die Chefdenker des neuen Deutschland noch deutlicher: ein schönes Beispiel für Arschdenk aus meiner Lieblings-HAZ von neulich: Ein Denken ohne Sinngeländer, eine Wortkotze sondergleichen nach dem Motto: Wenn früher Zucker draufstand und Salz drin war, hatten wir ein Problem, jetzt müssen wir neu

>

Der neue Trendtag, auf dem Sie sprechen werden, hat das griffige Thema „Karma- Kapitalismus“. Was kann man sich darunter vorstellen?

Mit fernöstlicher Weisheit hat das nichts zu tun. Der Begriff kommt aus dem Internet. Karma wird bei Ebay oder Amazon (Bolz verkauft die Idee aber auch weiter an die Lufthansa) für die Bewertung der Anbieter durch ihre Kunden verwendet. Es ist eine moralische Bewertung der Anbieter. Wir werden die Frage diskutieren, ob Moralorientierung das Gegenteil von Profitorientierung ist, oder ob wir nicht in einer Zeit leben, in der sich Idealismus gut verkauft und in der eine moralische Orientierung des Wirtschaftens zu einem Standortvorteil des Unternehmens wird.

Mit fernöstlicher Weisheit hat das nichts zu tun. Der Begriff kommt aus dem Internet. Karma wird bei Ebay oder Amazon (Bolz verkauft die Idee aber auch weiter an die Lufthansa) für die Bewertung der Anbieter durch ihre Kunden verwendet. Es ist eine moralische Bewertung der Anbieter. Wir werden die Frage diskutieren, ob Moralorientierung das Gegenteil von Profitorientierung ist, oder ob wir nicht in einer Zeit leben, in der sich Idealismus gut verkauft und in der eine moralische Orientierung des Wirtschaftens zu einem Standortvorteil des Unternehmens wird.Das hieße, dass der Kapitalismus aus sich heraus gut sein könnte.

Richtig. Das ist mein Thema. Das ist nicht nur ein kurzfristiger Trend. Dahinter gibt es auch einen harten empirischen Sachverhalt, der die These fördert – und das ist die Logik der Netzwerke selber. Der gute Kapitalismus wird aus dem Geist der Netzwerke heraus geboren. Einfach deshalb, weil sich in vernetzten Zusammenhängen kooperatives Verhalten lohnt. Es gibt immer eine wirtschaftliche Prämie auf moralisch angemessenes Verhalten.

.. nicht ganz klar, welche Frage sie nun eigentlich diskutieren wollen ...

Wenn harte empirische Sachverhalte Thesen fördern, ist das immer so eine Sache mit der Logik, wenn die Empirie nur aus Logik bestehen soll, weil die ja bekanntlich nicht so schwer empirisch ist, sondern vielleicht doch eher aus dem Geist (wenn auch nicht unbedingt der Netzwerke) geboren ist. Die wirtschaftliche Prämie auf moralisches Verhalten, die es immer gibt, ist dann wahrscheinlich die Einlösung von Aktienoptionen durch Herrn Kleinfeld nach seinem Abgang bei Siemens.

Aber es sind doch nicht alle Unternehmen so mit ihren Kunden vernetzt, dass es stets sofort Rückmeldungen zu gutem oder schlechtem Verhalten gibt.

Es liegt in der Natur des Trendtags, dass es hier eher um die Zeichnung eines Megatrends gehen soll als um eine Beschreibung unseres Alltags. Wir wollen nicht das erzählen, was jeder schon kennt, sondern neue Entwicklungen skizzieren.

Und eine davon markiert das Ende des Raubtierkapitalismus?

Nehmen wir mal den scheinbar härtesten Fall im klassischen Kapitalismus im Sinne von Raubtierkapitalismus: die Hedge-Fonds. Die kriegen aus der Perspektive des Karma-Kapitalismus eine ganz neue Funktion. Die machen sich schon jetzt die wachsende Boykottbereitschaft von Konsumenten zunutze. Sie wetten auf den Niedergang von Aktien durch Proteste und sind natürlich überaus hellhörig, wo es irgendwelche Proteste gegen Unternehmen gibt. Es gibt sogar eine Bank, die Verbindung zwischen Bürgerinitiativen und Hedge-Fonds herstellt. Das ist ein verrücktes Konzept, aber ein Signal für diese neue Zeit.

An zentraler Stelle in Ihrem Gedankengebäude befindet sich die Figur des Kunden.

Richtig. Und zwar der Kunde, der sich immer mehr als Bürger versteht. Ich glaube, man kann gerade eine interessante Wiederverschmelzung dieser früher getrennten Rollen beobachten. Die Kunden werden zu Wertewählern, und diese Wertewähler können sich auf dem Schauplatz des Marktes sehr viel besser ausleben als auf dem klassischen politischen Schauplatz, wo es gar nicht so leicht ist, sein Wertebewusstsein politisch zu artikulieren.

Hier könnte die Marx'sche Unterscheidung von Bourgeois und Citoyen helfen, obwohl irgendwie nicht ganz klar ist, wie Bolz das Wertewählen auf dem Marktplatz (nee, er ist ja von Haus aus Medientheoretiker: also: auf dem Schauplatz des Marktes) hart empirisch gesehen haben will: wahrscheinlich bei den Anrufern der DSDS-Menschenmarkt-Zurichtungsveranstaltungen ...

Bedeutet das ein Schwinden des Feldes der Politik?

In der Tat. Das politische Engagement der Bürger verlagert sich immer mehr in die Welt der Wirtschaft. Und sie bekommen darin ja auch immer die Unterstützung der Politik, die ja selber immer wieder einräumt, dass die Wirtschaft die eigentlich dominierende Wirklichkeit der modernen Welt ist. Insofern handeln die Bürger als Kunden ganz konsequent, wenn sie ihre politischen Ambitionen gleich direkt auf dem Feld der Wirtschaft anmelden.

Der Marxsche Gedanke der Entfremdung hat in dem Konzept des Karma-Kapitalismus natürlich keinen Platz?

Ich komme selber aus einer Welt, die mit diesem Begriff heftig gearbeitet hat. Ich glaube, man hat mittlerweile umgelernt. Man denkt nicht mehr in Klassenkampfkategorien. Stattdessen will jeder selber etwas tun und die Folgen seines Handelns dann auch konkret spüren. Dafür sind solche Dinge wie Boykott natürlich wunderbar geeignet.

Kann es sein, dass Sie sich vom Medien- theoretiker zum Gesellschaftstheoretiker gewandelt haben?

Nein, das kann man nicht sagen. Denn die Grundlage all dessen, was ich beschreibe, ist die Logik der Netzwerke. Für mich überschneiden sich die Bereiche immer mehr. Es wird immer schwieriger, Bereiche wie Medienwissenschaften, Soziologie, Philosophie fein säuberlich in Schubladen zu stecken. Die spannenden Themen findet man ohnehin nur an den Schnittstellen.

Das geht mir auch so: dauernd spannende Themen an Schnittstellen, wie Schwarm-Intelligenz oder Rudel-Demenz oder Herden-Bunzdummheit

Zensur: Den folgenden unerträglichen Quatsch zum Feminismus habe ich gestrichen ...

Nein, ich habe in meinem Buch „Die Helden der Familie“ alles untergebracht, was zu dem Thema aus meiner Sicht zu sagen ist. Das wäre mir viel zu langweilig, mich über meine eigenen Thesen immer wieder neu zu verbreiten.

Das Thema „Karma-Kapitalismus“ ist aber auch nicht ganz neu. Einer der letzten Trendtage widmete sich der „Schwarm- Intelligenz“, die im Grunde dasselbe Phänomen beschreibt.

Das stimmt. Ich hatte beim Thema „Karma-Kapitalismus“ auch das Gefühl, dass hier viele Fäden früherer Trendtage zusammenlaufen. So eine intellektuelle Kohärenz ist natürlich sehr erfreulich. Alles das, was bei früheren Trendtagen über Konsumentendemokratie oder die Vorteile von Kooperation gesagt wurde, fügt sich hier allmählich zusammen. Und daraus ziehe ich den größenwahnsinnigen Schluss: Es muss etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben.

Ein schöner Schluss: wenn sich was zusammenfügt, muss es was mit der Wirklichkeit zu tun haben! Ich stell mir das so vor: Bolz und Horx verstehen sich, was gut sein kann (wiewohl sie auf dem Schauplatz des Marktes natürlich konkurrieren um die jederzeit beste marktkompatible Verabschiede-das-Denken -ins-Karma-Idee) und halten das für einen Beweis dafür, dass das kleine Fenster zu dem, was sie für Realität halten, noch offen ist...

Ich nehme stark an, der Meyer-Arlt hat das veröffentlicht, um den Bolz bei den Lesern der HAZ endgültig fertig zu machen ....

Interview: Ronald Meyer-Arlt

Ausgabe: HAZ Datum: 03.05.2007

Nachtrag:

Heuschrecken-Alarm im Ashram

Jörg Auf dem Hövel berichtet vom Trendtag (tp)

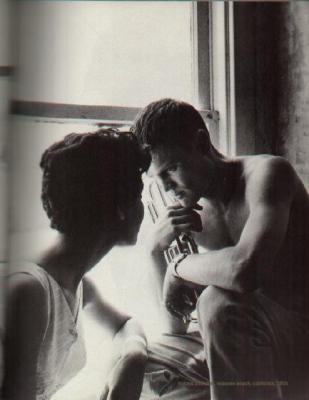

Let's Get Lost With Chet Baker

Eine faszinierende Stimme, eine abgefahrene Drogen-Biographie ...

... und - vom Fotografen William Claxton perfekt in Szene gesetzt, auch aufgrund seines Aussehens und seiner Ähnlichkeit mit James Dean - ikonographiert wie später

Jim Morrison - a tribute

More Chet:

Chet Baker in Tokyo ' 87 - My Funny Valentine

Van Morrison & Chet Baker - Send In The Clowns

More Clowns:

Eine wunderbare deutsche Version von Send In The Clowns gibt es übrigens von ihr: "Wo sind die Clowns" bei WFMU's

Eine wunderbare deutsche Version von Send In The Clowns gibt es übrigens von ihr: "Wo sind die Clowns" bei WFMU's

- *

- *

- *

Vielleicht

waren ja Game Shows nicht immer so doof wie heute. Der Ausschnitt, den WFMU's Beware of the Blog gerade zeigt, mag u.a. dies deutlich werden lassen:

- GameShow-Moderatoren müssen nicht notwendig völlig blöde sein.

Ein Künstler kann als solcher im Fernsehen auftreten.

Pink Floyd war so neu nicht.

Echte Klänge sind lustiger als samples.

Here's John Cage performing Water Walk in January, 1960 on the popular TV show I've Got A Secret.

At the time, Cage was teaching Experimental Composition at New York

City's New School. Eight years beyond 4:33, he was (as our smoking MC

informs us) the most controversial figure in the musical world at that

time. His first performance on national television was originally

scored to include five radios, but a union dispute on the CBS set

prevented any of the radios from being plugged in to the wall. Cage

gleefully smacks and tosses the radios instead of turning them on and

off.

him fairly reverentially, cancelling the regular game show format to

allow Cage the chance to perform his entire piece.

Powered by ScribeFire.