Das Lehrbuch der Politischen Ökonomie von 1954 hat vor

späteren Lehrbüchern den Vorzug, streng auf dem Boden des

Marxismus-Leninismus zu stehen. Es richtet sich an den interessierten Leser, der nicht unbedingt Vorkenntnisse benötigt, der aber durchaus angeregt werden soll, sich mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus auseinanderzusetzen.

Die Neuherausgabe des Lehrbuchs soll aber nicht nur historisches Interesse befriedigen, sondern das Lehrbuch soll Antworten auf ganz heutige, aktuelle Fragen

geben.

Vorheriges Kapitel: Kapitel 16 Nächstes Kapitel: Kapitel 18

Die Wirtschaftskrisen

1. Die Grundlage der kapitalistischen Überproduktionskrisen.

2. Der zyklische Charakter der kapitalistischen Reproduktion.

3. Die Agrarkrisen.

4. Die Krisen und die Verschärfung der Widersprüche des Kapitalismus.

5. Die geschichtliche Entwicklungstendenz des Kapitalismus. Das Proletariat als Totengräber des Kapitalismus.

6. Kurze Zusammenfassung

1. Die Grundlage der kapitalistischen Überproduktionskrisen.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts, seit der Entstehung der maschinellen Großindustrie, wird der Gang der erweiterten kapitalistischen Reproduktion periodisch durch Wirtschaftskrisen unterbrochen.

Die kapitalistischen Krisen sind Überproduktionskrisen.

Die Krise drückt sich vor allem darin aus, dass die Waren keinen Absatz finden, weil mehr Waren produziert worden sind, als abgesetzt werden können. In den Lagern stauen sich Waren„überschüsse“.  Die Kapitalisten schränken die Produktion ein und werfen die Arbeiter auf die Straße. Hunderte und Tausende von Betrieben werden geschlossen. (1)

Die Kapitalisten schränken die Produktion ein und werfen die Arbeiter auf die Straße. Hunderte und Tausende von Betrieben werden geschlossen. (1)

Die Arbeitslosigkeit steigt rapide. Viele Kleinproduzenten in Stadt und Land werden ruiniert. Das Fehlen von Absatzmöglichkeiten für die erzeugten Waren führt zu einer Zerrüttung des Handels.

Die Kreditbeziehungen werden gestört. Die Kapitalisten haben einen großen Bargeldmangel und können die fälligen Forderungen nicht begleichen. Es kommt zu Börsenkrachs, die Kurse der Aktien, Obligationen und anderen Wertpapiere fallen rapide. Eine Welle von Bankrotten überflutet die Industriebetriebe, die Handels- und Bankfirmen.

„Der Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise besteht aber gerade in ihrer Tendenz zur absoluten Entwicklung der Produktivkräfte, die beständig in Konflikt gerät mit den spezifischen Produktionsbedingungen, worin sich das Kapital bewegt und allein bewegen kann.

Es werden nicht zuviel Lebensmittel produziert im Verhältnis zur

vorhandnen Bevölkerung. Umgekehrt. Es werden zuwenig produziert,

um der Masse der Bevölkerung anständig und menschlich zu

genügen.

Es werden nicht zuviel Produktionsmittel produziert, um den arbeitsfähigen Teil der Bevölkerung zu beschäftigen. Umgekehrt. Es wird erstens ein zu großer Teil der Bevölkerung produziert, der tatsächlich nicht arbeitsfähig, der durch seine Umstände auf Ausbeutung der Arbeit andrer angewiesen ist oder auf Arbeiten, die nur innerhalb einer miserablen Produktionsweise als solche gelten können. Es werden zweitens nicht genug Produktionsmittel produziert, damit die ganze arbeitsfähige Bevölkerung unter den produktivsten

Umständen arbeite, also ihre absolute Arbeitszeit verkürzt

würde durch die Masse und Effektivität des während der

Arbeitszeit angewandten konstanten Kapitals.

Aber es werden periodisch zuviel Arbeitsmittel und Lebensmittel produziert, um sie als Exploitationsmittel der Arbeiter zu einer gewissen Rate des Profits fungieren zu lassen. Es werden zuviel Waren produziert, um den in ihnen enthaltnen Wert und darin eingeschlossnen Mehrwert unter den durch die

kapitalistische Produktion gegebnen Verteilungsbedingungen und

Konsumtionsverhältnissen realisieren und in neues Kapital

rückverwandeln zu können, d.h. um diesen Prozess ohne

beständig wiederkehrende Explosionen auszuführen.

Es wird nicht zuviel Reichtum produziert. Aber es wird periodisch zuviel Reichtum in seinen kapitalistischen, gegensätzlichen Formen

produziert.

Die Schranke der kapitalistischen Produktionsweise tritt hervor:

1.

Darin, daß die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit im Fall

der Profitrate ein Gesetz erzeugt, das ihrer eignen Entwicklung auf

einen gewissen Punkt feindlichst gegenübertritt und daher

beständig durch Krisen überwunden werden muß.

2.

Darin, daß die Aneignung unbezahlter Arbeit und das

Verhältnis dieser unbezahlten Arbeit zur vergegenständlichten

Arbeit überhaupt, oder, kapitalistisch ausgedrückt, daß

der Profit und das Verhältnis dieses Profits zum angewandten

Kapital, also eine gewisse Höhe der Profitrate über

Ausdehnung oder Beschränkung der Produktion entscheidet, statt des

Verhältnisses der Produktion zu den gesellschaftlichen

Bedürfnissen, zu den Bedürfnissen gesellschaftlich

entwickelter Menschen. Es treten daher Schranken für sie ein schon

auf einem Ausdehnungsgrad der Produktion, der umgekehrt unter der

andren Voraussetzung weitaus ungenügend erschiene. Sie kommt zum

Stillstand, nicht wo die Befriedigung der Bedürfnisse, sondern wo

die Produktion und Realisierung von Profit diesen Stillstand

gebietet.“[88]

Wie schon oben (in Kapitel 5) gezeigt wurde, schließt bereits die einfache Warenproduktion und Zirkulation die Möglichkeit der Krisen ein. Unvermeidlich

werden die Krisen aber erst im Kapitalismus, in dem die

Vergesellschaftung der Produktion voranschreitet, während das

Produkt der vergesellschafteten Arbeit vieler Tausend und Millionen

Arbeiter weiterhin von den Kapitalisten privat angeeignet wird.

Der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der

Produktion und der privatkapitalistischen Form der Aneignung der

Produktionsergebnisse ist der Grundwiderspruch des Kapitalismus. Dieser Widerspruch bildet die Grundlage der ökonomischen

Überproduktionskrisen. Die Unvermeidlichkeit der Krisen liegt im

System der kapitalistischen Wirtschaft selbst.

Der Grundwiderspruch des Kapitalismus stellt sich dar als Gegensatz zwischen der Organisation der Produktion in der einzelnen Fabrik und der Anarchie der Produktion in der ganzen Gesellschaft. In jeder einzelnen Fabrik ist die Arbeit organisiert und dem einheitlichen

Willen des Unternehmers untergeordnet. Doch in der Gesellschaft als

Ganzem herrscht infolge der Herrschaft des Privateigentums an den

Produktionsmitteln eine Anarchie der Produktion, die jede

planmäßige Entwicklung der Wirtschaft ausschließt. Die

Erweiterung der Produktion geht ungleichmäßig vor sich, so

dass die alten Proportionen zwischen den Produktionszweigen

ständig gestört werden, während sich die Herstellung

neuer Proportionen nur elementar, durch Übertragung von Kapital

aus einem Zweig in den anderen vollzieht. Deshalb ist

Proportionalität zwischen den einzelnen Zweigen eine

zufällige Erscheinung, die ständige Störung der

Proportionalität aber die allgemeine Regel der kapitalistischen

Reproduktion.

Die Kapitalisten erweitern auf der Jagd nach

Maximalprofit die Produktion, entwickeln die Technik, führen neue

Maschinen ein und werfen riesige Warenmassen auf den Markt. In

derselben Richtung wirkt auch der ständige, durch das Wachstum der

organischen Zusammensetzung des Kapitals hervorgerufene tendenzielle Fall der Profitrate. Die Unternehmer sind bestrebt, den Fall der Profitrate durch eine Erhöhung der Profitmasse zu kompensieren,

indem sie die Produktion erweitern und größere Warenmengen

erzeugen. Dem Kapitalismus ist somit die Tendenz eigen, die Produktion

zu erweitern, die Produktionskapazitäten gewaltig zu steigern.

Doch durch das Sinken des Reallohns, das Steigen der Arbeitslosigkeit

und den Ruin der Bauernschaft verringert sich relativ die

zahlungsfähige Nachfrage der Werktätigen, deren Anteil an der

Gesamtbevölkerung jedoch stetig zunimmt. Infolgedessen

stößt die Erweiterung der kapitalistischen Produktion

unweigerlich auf die engen Schranken des Konsums der

Bevölkerungsmassen.

„Die Basis der Krise liegt in dem Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der kapitalistischen Form der Aneignung der Produktionsergebnisse. Ausdruck dieses Grundwiderspruchs des Kapitalismus ist der Widerspruch zwischen dem kolossalen

Anwachsen der Produktionskapazitäten des Kapitalismus, die auf die Erzielung eines

Maximums kapitalistischen Profits berechnet sind, und dem relativen

Rückgang der zahlungsfähigen Nachfrage seitens der Millionenmassen der Werktätigen, deren Lebenshaltung die Kapitalisten ständig in den Schranken des äußersten

Minimums zu halten suchen.“

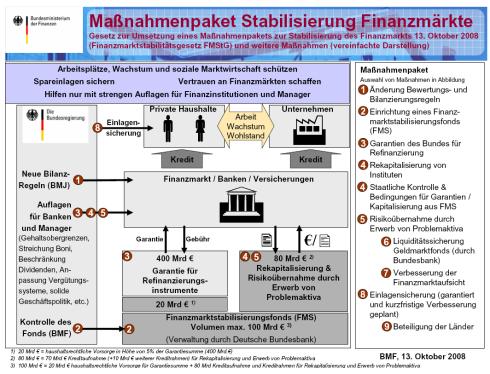

_______________________________________________________

(1) Variante: Man kann offenbar die Warenüberschüsse eine Weile dadurch loswerden, dass man die zahlungsunfähige Nachfrage

durch Kredite bedient, diese dann

verbrieft und zu einem

neuen Handelszweig aufbläst, der dann allerdings irgendwann

geordnet abgewickelt werden muss ... Hier ist dann der

ideelle Gesamtkapitalist gefordert und Merkel

telefoniert mit Ackermann und der Stadtkämmerer bringt Sicherheiten auf für seine auf 99 Jahre

crossbordergeleasten Laternen ...

Und kurioserweise - auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk - immer nochbefragte Analysten betrauern dann, dass Banker im Zuge solch geordneter Abwicklung arbeitslos werden, wo sie noch vorgestern Aktien deshalb hoch gejazzt haben, weil der Vorstand den Abbau von 8000 Stellen angekündigt hat ...

Das Casino schließen! (

Betriebsstörung oder Systemversagen? 011008 bei tp)

Update 041008:

Lafontaine im SZ-Interview

"Investmentbanker sind kriminell"

Prof. Dr. Michael Hüther

Prof. Dr. Michael Hüther

Prof. Dr. Karl Heinz Paque

Prof. Dr. Karl Heinz Paque

Prof. Dr. Lothar Späth

Prof. Dr. Lothar Späth

Die Kapitalisten schränken die Produktion ein und werfen die Arbeiter auf die Straße. Hunderte und Tausende von Betrieben werden geschlossen. (1)

Die Kapitalisten schränken die Produktion ein und werfen die Arbeiter auf die Straße. Hunderte und Tausende von Betrieben werden geschlossen. (1)

merkt man (

merkt man (