Geburtenförderung in Deutschland: Auch falsch gemacht ...

... geht aber auch nur falsch in Gesellschaften, in denen die soziale Lebenswelt zunehmend- nach Rosa Luxemburg - der äußeren und inneren „Landnahme“ des Marktes unterworfen ist. In dem Maße, wie dabei soziale Beziehungen zu Marktbeziehungen werden, löst sich menschliches Handeln von traditionellen Verpflichtungen und folgt durchgerechneten Interessen. Wenn die Gesellschaft auf sie nicht verzichten will, muss sie sie durch formale Regulierung erzwingen oder mit öffentlichen Mitteln selbst erstellen. Dies ist die treibende Kraft hinter dem Wachstum der Staatstätigkeit und der Staatsausgaben im Kapitalismus und Prämisse jeder wohlfahrtsstaatlichen Politik. - Genauer dazu:

Wolfgang Streeck: Flexible Employment, Flexible Families, and the Socialization of Reproduction - MPIfG Working Paper 09/13.

Streeck analysiert in einem Vortrag die Aporien staatlicher Geburtenförderung und die resultierenden starken Versuchungen zu einer marktorientierten Sozialeugenik:

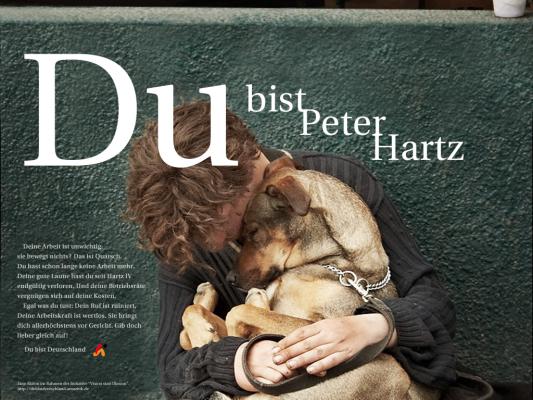

... Was Deutschland angeht, so ist nicht das viel gefeierte Elterngeld das erfolgreichste Geburtenförderungsprogramm, sondern, mit weitem Abstand, Hartz IV. Frauen in Langzeitarbeitslosigkeit, ganz anders als die umworbenen „Akademikerinnen“, haben Nachwuchs oberhalb der demographischen Bestandserhaltungsquote. Unterschwellige Vermutungen, warum das so ist, richten sich auf ein Zusammentreffen von persönlicher Arbeitsscheu mit wohlfahrtsstaatlicher Großzügigkeit: Hartz-IV-Frauen kriegen Kinder, und immer mehr Kinder, um nicht „arbeiten“ zu müssen und sich von Kinderzulagen, Kindergeld, Elterngeld, möglicherweise auch noch Betreuungsgeld ein gutes oder doch bequemes Leben zu machen.

Damit ist das aus der amerikanischen Innenpolitik der sechziger und siebziger Jahre stammende Gespenst der „welfare queen“ auch in Deutschland angekommen. Anders als bei den gut ausgebildeten Frauen der neuen Mitte scheinen materielle Anreize zur Kinderproduktion bei den Armen tatsächlich zu funktionieren. Freilich gilt, was die Politik sich von der Mittelschicht vergebens erhofft, bei der Unterschicht als moralisch anstößig. Die Gestalt der welfare queen erscheint dabei als die hässliche Kehrseite des ansonsten zum allgemeinen Kulturideal erhobenen homo oeconomicus.

Indem sie wie dieser ihr Leben ganz auf die Verfolgung materieller Vorteile hin durchrationalisiert, tut sie, was kapitalistische Gesellschaften für recht und billig halten, allerdings als Karikatur und Provokation, weil sie sich an staatlichen statt an Marktanreizen orientiert. Zugleich erinnert sie auf unangenehme Weise daran, dass Frauen mehr Kinder haben können, wenn sie Zeit haben und nicht zugleich mit den Ungewissheiten des modernen Familienlebens auch noch die eines deregulierten Arbeitsmarkts auf sich nehmen müssen....

Was tun, wenn Familienzeit, wo man sie braucht und nicht hat, durch Geld nicht zu ersetzen ist und nur dort vorkommt, wo sie wirtschaftlich nutzlos ist? Wenn man die Kinder nicht bekommt, für die man zu bezahlen bereit wäre, und stattdessen für Kinder zahlen muss, die man nicht brauchen kann und nicht will?

Dann erfindet man eine Chipkarte. So ist das wohl.

07 Beggin Woman Blues by Number Three

Prince - Beggin Woman Blues via Never Get Put Of The Boat

Wolfgang Streeck: Flexible Employment, Flexible Families, and the Socialization of Reproduction - MPIfG Working Paper 09/13.

Streeck analysiert in einem Vortrag die Aporien staatlicher Geburtenförderung und die resultierenden starken Versuchungen zu einer marktorientierten Sozialeugenik:

... Was Deutschland angeht, so ist nicht das viel gefeierte Elterngeld das erfolgreichste Geburtenförderungsprogramm, sondern, mit weitem Abstand, Hartz IV. Frauen in Langzeitarbeitslosigkeit, ganz anders als die umworbenen „Akademikerinnen“, haben Nachwuchs oberhalb der demographischen Bestandserhaltungsquote. Unterschwellige Vermutungen, warum das so ist, richten sich auf ein Zusammentreffen von persönlicher Arbeitsscheu mit wohlfahrtsstaatlicher Großzügigkeit: Hartz-IV-Frauen kriegen Kinder, und immer mehr Kinder, um nicht „arbeiten“ zu müssen und sich von Kinderzulagen, Kindergeld, Elterngeld, möglicherweise auch noch Betreuungsgeld ein gutes oder doch bequemes Leben zu machen.

Damit ist das aus der amerikanischen Innenpolitik der sechziger und siebziger Jahre stammende Gespenst der „welfare queen“ auch in Deutschland angekommen. Anders als bei den gut ausgebildeten Frauen der neuen Mitte scheinen materielle Anreize zur Kinderproduktion bei den Armen tatsächlich zu funktionieren. Freilich gilt, was die Politik sich von der Mittelschicht vergebens erhofft, bei der Unterschicht als moralisch anstößig. Die Gestalt der welfare queen erscheint dabei als die hässliche Kehrseite des ansonsten zum allgemeinen Kulturideal erhobenen homo oeconomicus.

Indem sie wie dieser ihr Leben ganz auf die Verfolgung materieller Vorteile hin durchrationalisiert, tut sie, was kapitalistische Gesellschaften für recht und billig halten, allerdings als Karikatur und Provokation, weil sie sich an staatlichen statt an Marktanreizen orientiert. Zugleich erinnert sie auf unangenehme Weise daran, dass Frauen mehr Kinder haben können, wenn sie Zeit haben und nicht zugleich mit den Ungewissheiten des modernen Familienlebens auch noch die eines deregulierten Arbeitsmarkts auf sich nehmen müssen....

Was tun, wenn Familienzeit, wo man sie braucht und nicht hat, durch Geld nicht zu ersetzen ist und nur dort vorkommt, wo sie wirtschaftlich nutzlos ist? Wenn man die Kinder nicht bekommt, für die man zu bezahlen bereit wäre, und stattdessen für Kinder zahlen muss, die man nicht brauchen kann und nicht will?

Dann erfindet man eine Chipkarte. So ist das wohl.

07 Beggin Woman Blues by Number Three

Prince - Beggin Woman Blues via Never Get Put Of The Boat

gebattmer - 2010/08/16 17:57

"Using the texts of playwright Heiner Muller and collecting a wide range of imaginative musicians, Heiner Goebbels constructed a fascinating music-theater piece that mixes languages and musical styles. The text, read and sung by Arto Lindsay, concerns the thoughts and fears of an employee summoned to his boss' office and has something of a Brazil-like aura about it. Perhaps coincidentally, Lindsay interjects some Brazilian songs into the proceedings. But the highlight is the performance by this stellar ensemble, ranging from free to punkishly tinged jazz-rock to quasi-African. There are outstanding contributions from guitarist Fred Frith, trombonist George Lewis, and the late Don Cherry on trumpet, voice, and the African hunter's guitar known as the doussn'gouni. Goebbels brews a rich stew of overlapping languages and styles in a dense matrix that creates an appropriate feeling of angst, but never loses a sly sense of humor. If anything, some of The Man in the Elevator is reminiscent of Carla Bley's better work and fans of hers as well as curious rock listeners should have no problem enjoying this one."

"Using the texts of playwright Heiner Muller and collecting a wide range of imaginative musicians, Heiner Goebbels constructed a fascinating music-theater piece that mixes languages and musical styles. The text, read and sung by Arto Lindsay, concerns the thoughts and fears of an employee summoned to his boss' office and has something of a Brazil-like aura about it. Perhaps coincidentally, Lindsay interjects some Brazilian songs into the proceedings. But the highlight is the performance by this stellar ensemble, ranging from free to punkishly tinged jazz-rock to quasi-African. There are outstanding contributions from guitarist Fred Frith, trombonist George Lewis, and the late Don Cherry on trumpet, voice, and the African hunter's guitar known as the doussn'gouni. Goebbels brews a rich stew of overlapping languages and styles in a dense matrix that creates an appropriate feeling of angst, but never loses a sly sense of humor. If anything, some of The Man in the Elevator is reminiscent of Carla Bley's better work and fans of hers as well as curious rock listeners should have no problem enjoying this one."

... 1998 hatte der damals 38-jährige Unternehmer Carsten Maschmeyer

... 1998 hatte der damals 38-jährige Unternehmer Carsten Maschmeyer

... als Berggruen plötzlich in dem Restaurant links in einen abgesperrten, aber gut einsehbaren Bereich abbiegt und sich an einen Tisch mit sieben älteren Herren setzt. Mit dabei: Gerhard Schröder. Was hat der mit Karstadt zu tun?

... als Berggruen plötzlich in dem Restaurant links in einen abgesperrten, aber gut einsehbaren Bereich abbiegt und sich an einen Tisch mit sieben älteren Herren setzt. Mit dabei: Gerhard Schröder. Was hat der mit Karstadt zu tun?