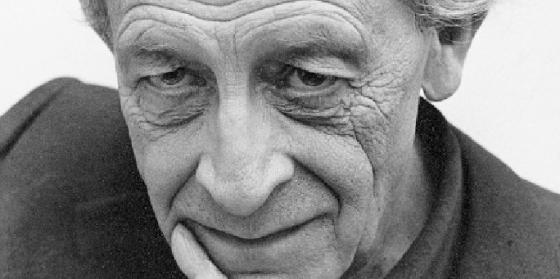

Vom Leben nach der Folter: Jean Améry zum 100. Geburtstag

Dass die Folter das fürchterlichste Ereignis sei, das ein Mensch sich bewahren könne - dieses kompromisslose Urteil stammt von Jean Améry, dem belgischen Schriftsteller österreichischer Herkunft. Nach seinen qualvollen Erfahrungen als KZ Häftling während der Zeit des Nationalsozialismus stellte er immer wieder fest, in der Welt nicht mehr heimisch werden zu können.

Aus Anlass des hundertsten Geburtstags von Jean Améry ein Essay von Astrid Nettling zum Thema "Vom Leben nach der Folter" (im dlf am 14.10. /hier zu hören)

... Als "Ausweis" die Häftlingsnummer 172.364, die bleibend auf seinem linken Unterarm eintätowiert ist. Eine bloße Erfassungsnummer - kein Name, keine Herkunft, keine Zukunft, wie es die Vernichtungsmaschinerie des NS-Regimes vorgesehen hatte. Er ist zweiunddreißig Jahre alt, als er sich nach "642 Tagen in deutschen KZ-Lagern" in seiner von der Gestapo leergeräumten Brüsseler Wohnung wiederfindet ...

"Die Hölle, das sind die anderen", hatte Jean-Paul Sartre zugespitzt - Améry weiß dies zu bestätigen, aber ebenso weiß er, dass wir uns als Menschen immer auch in der Erwartung und im Vertrauen darauf begegnen,

Gemeint ist Deutschland, durch das er während der 50er-Jahre einige Male reist. Ihm ist nicht wohl in dieser "mustergültigen Sauberkeit", unwohl ebenso unter den aufgeräumten Landesbewohnern, mehr als unwohl bei Gesprächen wie dem mit einem süddeutschen Geschäftsmann, der ihn davon zu überzeugen sucht, dass es Rassenhass in seinem Land nicht mehr gebe. Das deutsche Volk trage dem jüdischen nichts nach; als Beweis nannte er die großzügige Wiedergutmachungspolitik der Regierung.

Améry muss erfahren, dass abermals die Gesellschaft dabei ist, ihm und seiner Geschichte allen Grund und Boden zu entziehen. Man will von der "elenden Odyssee" durch "Tortur und Lagerhaft" im Grunde nichts wissen - "Objektive Wissenschaftlichkeit hat aus der Beobachtung von uns Opfern in schöner Detachiertheit bereits den Begriff 'KZ-Syndrom' gewonnen" -, ebenso ist die gesellschaftliche Nachkriegswirklichkeit längst auf kollektives Vergessen des Gewesenen ein- und ausgerichtet.

Wo also das deutsche Volk dem jüdischen nichts mehr nachträgt, da, so Améry, scheint er als Jude und Opfer an "geschichtlich schon abgeurteiltem Hass" festzuhalten, wenn er bekundet, dass er zur Minderheit derer gehört, die da nachtragen - die "hartnäckig Deutschland seine zwölf Jahre Hitler" nachtragen und ihr Ressentiment weder loswerden können, noch wollen...

Während einer Lesereise findet die Frage "Weiterleben - warum?" am 17. Oktober 1978 in einem Hotel in Salzburg ihre definitive Antwort. "Es ist nicht leicht, aber dennoch die Erlösung", heißt es im Abschiedsbrief an seine Frau. Seine Urne - bittere Ironie der Geschichte - wird in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in Wien beigesetzt. Auf dem Grabstein ist neben dem Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten seine Häftlingsnummer 172364 eingraviert. Ein biografisches Kürzel, das alles enthält. In seinem Essay "Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein" hatte Jean Améry geschrieben:

Bitte lesen und/oder anhören!

Vgl. auch Markus Brunner: „Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt.“ (Jean Améry) – Zur Psychodynamik der Folter und ihren traumatischen Folgen

Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion mit Améry, Martin Walser und Edgar Hilsenrath zum Neofaschismus - das muss kurz vor seinem Selbstmord gewesen sein - hier in Hannover im Pavillon. Ich habe ihn in Erinnerung als einen stillen, darf man sagen: "feinen" Menschen, der leise, suchend, aber ungeheuer eindrucksvoll vortrug (und auch dem dröhnenden Walser mit seiner Kostüm-Nazi-These nicht ins Wort fiel). Am Büchertisch gekauft und signieren lassen habe ich mir damals "Nacht" von Hilsenrath, bis heute für mich eines der eindrucksvollsten Bücher, - aber leider nichts von Jean Améry signieren lassen ...

Jean Améry im Gespräch mit Ingo Hermann (Aufzeichnung Sommer 1978 ) ... leider nicht ganz vollständig.

Aus Anlass des hundertsten Geburtstags von Jean Améry ein Essay von Astrid Nettling zum Thema "Vom Leben nach der Folter" (im dlf am 14.10. /hier zu hören)

... Als "Ausweis" die Häftlingsnummer 172.364, die bleibend auf seinem linken Unterarm eintätowiert ist. Eine bloße Erfassungsnummer - kein Name, keine Herkunft, keine Zukunft, wie es die Vernichtungsmaschinerie des NS-Regimes vorgesehen hatte. Er ist zweiunddreißig Jahre alt, als er sich nach "642 Tagen in deutschen KZ-Lagern" in seiner von der Gestapo leergeräumten Brüsseler Wohnung wiederfindet ...

"Die Hölle, das sind die anderen", hatte Jean-Paul Sartre zugespitzt - Améry weiß dies zu bestätigen, aber ebenso weiß er, dass wir uns als Menschen immer auch in der Erwartung und im Vertrauen darauf begegnen,

- "dass der andere auf Grund von geschriebenen oder ungeschriebenen Sozialkontrakten mich schont, genauer gesagt: dass er meinen physischen und damit auch meinen metaphysischen Bestand respektiert".

- "Um dieser oder jener zu sein, brauchen wir das Einverständnis der Gesellschaft. Wenn aber die Gesellschaft widerruft, dass wir es jemals waren, sind wir es auch nie gewesen."

Gemeint ist Deutschland, durch das er während der 50er-Jahre einige Male reist. Ihm ist nicht wohl in dieser "mustergültigen Sauberkeit", unwohl ebenso unter den aufgeräumten Landesbewohnern, mehr als unwohl bei Gesprächen wie dem mit einem süddeutschen Geschäftsmann, der ihn davon zu überzeugen sucht, dass es Rassenhass in seinem Land nicht mehr gebe. Das deutsche Volk trage dem jüdischen nichts nach; als Beweis nannte er die großzügige Wiedergutmachungspolitik der Regierung.

Améry muss erfahren, dass abermals die Gesellschaft dabei ist, ihm und seiner Geschichte allen Grund und Boden zu entziehen. Man will von der "elenden Odyssee" durch "Tortur und Lagerhaft" im Grunde nichts wissen - "Objektive Wissenschaftlichkeit hat aus der Beobachtung von uns Opfern in schöner Detachiertheit bereits den Begriff 'KZ-Syndrom' gewonnen" -, ebenso ist die gesellschaftliche Nachkriegswirklichkeit längst auf kollektives Vergessen des Gewesenen ein- und ausgerichtet.

Wo also das deutsche Volk dem jüdischen nichts mehr nachträgt, da, so Améry, scheint er als Jude und Opfer an "geschichtlich schon abgeurteiltem Hass" festzuhalten, wenn er bekundet, dass er zur Minderheit derer gehört, die da nachtragen - die "hartnäckig Deutschland seine zwölf Jahre Hitler" nachtragen und ihr Ressentiment weder loswerden können, noch wollen...

Während einer Lesereise findet die Frage "Weiterleben - warum?" am 17. Oktober 1978 in einem Hotel in Salzburg ihre definitive Antwort. "Es ist nicht leicht, aber dennoch die Erlösung", heißt es im Abschiedsbrief an seine Frau. Seine Urne - bittere Ironie der Geschichte - wird in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in Wien beigesetzt. Auf dem Grabstein ist neben dem Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten seine Häftlingsnummer 172364 eingraviert. Ein biografisches Kürzel, das alles enthält. In seinem Essay "Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein" hatte Jean Améry geschrieben:

- "Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer; die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründlicher Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel der jüdischen Existenz. Wenn ich mir und der Welt sage: ich bin Jude, dann meine ich damit die in der Auschwitznummer zusammengefassten Wirklichkeiten und Möglichkeiten."

Bitte lesen und/oder anhören!

Vgl. auch Markus Brunner: „Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt.“ (Jean Améry) – Zur Psychodynamik der Folter und ihren traumatischen Folgen

Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion mit Améry, Martin Walser und Edgar Hilsenrath zum Neofaschismus - das muss kurz vor seinem Selbstmord gewesen sein - hier in Hannover im Pavillon. Ich habe ihn in Erinnerung als einen stillen, darf man sagen: "feinen" Menschen, der leise, suchend, aber ungeheuer eindrucksvoll vortrug (und auch dem dröhnenden Walser mit seiner Kostüm-Nazi-These nicht ins Wort fiel). Am Büchertisch gekauft und signieren lassen habe ich mir damals "Nacht" von Hilsenrath, bis heute für mich eines der eindrucksvollsten Bücher, - aber leider nichts von Jean Améry signieren lassen ...

Jean Améry im Gespräch mit Ingo Hermann (Aufzeichnung Sommer 1978 ) ... leider nicht ganz vollständig.

gebattmer - 2012/10/15 19:47

Hat vielleicht Kant diese Resurrektion nicht bloß des alten Lampe wegen, sondern auch der Polizei wegen unternommen? Oder hat er wirklich aus Überzeugung gehandelt? Hat er uns eben dadurch, daß er alle Beweise für das Dasein Gottes zerstörte, recht zeigen wollen, wie mißlich es ist, wenn wir nichts von der Existenz Gottes wissen können? Er handelte da fast ebenso weise wie mein westfälischer Freund, welcher alle Laternen auf der Grohnderstraße zu Göttingen zerschlagen hatte, und uns nun dort, im Dunkeln stehend, eine lange Rede hielt über die praktische Notwendigkeit der Laternen, welche er nur deshalb theoretisch zerschlagen habe, um uns zu zeigen, wie wir ohne dieselben nichts sehen können.

Hat vielleicht Kant diese Resurrektion nicht bloß des alten Lampe wegen, sondern auch der Polizei wegen unternommen? Oder hat er wirklich aus Überzeugung gehandelt? Hat er uns eben dadurch, daß er alle Beweise für das Dasein Gottes zerstörte, recht zeigen wollen, wie mißlich es ist, wenn wir nichts von der Existenz Gottes wissen können? Er handelte da fast ebenso weise wie mein westfälischer Freund, welcher alle Laternen auf der Grohnderstraße zu Göttingen zerschlagen hatte, und uns nun dort, im Dunkeln stehend, eine lange Rede hielt über die praktische Notwendigkeit der Laternen, welche er nur deshalb theoretisch zerschlagen habe, um uns zu zeigen, wie wir ohne dieselben nichts sehen können.